機能性食品

Functional foods

ヘム鉄

ヘム鉄

Heme Iron

鉄は私たちの体に不足がちな重要ミネラルです。鉄分補給には、非常に優れた吸収性を持つILSの「ヘム鉄」が効果的です。是非お試しいただき、健康な生活をお送りください。

ヘム鉄とは

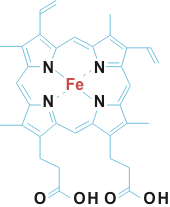

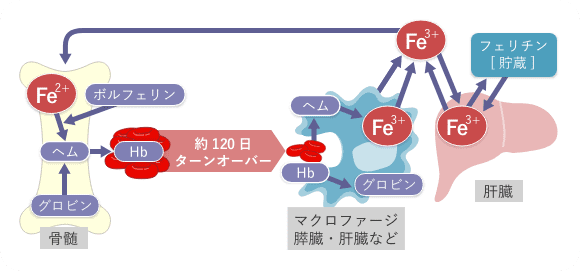

赤血球の中にはヘモグロビンが存在しています。

そのヘモグロビンはヘム鉄(鉄ポルフィリン複合体)とグロビン(たんぱく質)から構成されています。

ヘム鉄は鉄(Fe)とポルフィリン環により形成され、酸素を身体のすみずみまで運ぶ役割を担っていて、肉や魚などの動物性食品に多く含まれています。

ヘム鉄と非ヘム鉄

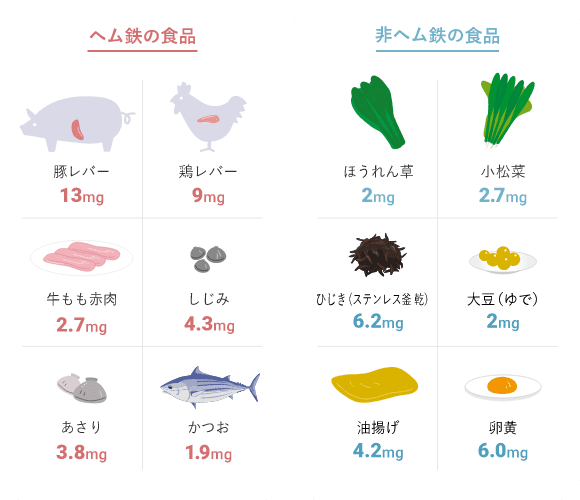

1:各種食品中の鉄含量

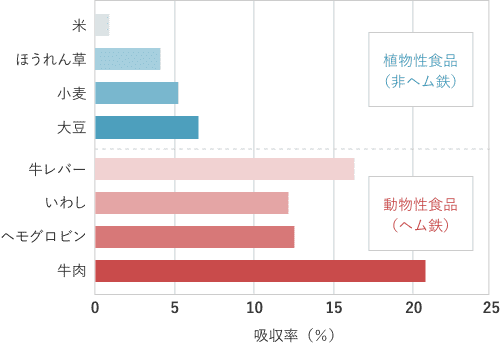

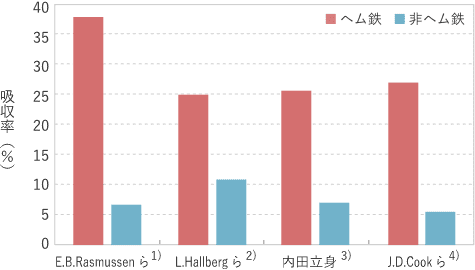

食品に含まれる鉄には、肉や魚などの動物性食品に多く含まれるヘム鉄と野菜や穀類などに含まれる非ヘム鉄があります(図1)。ヘム鉄の方が非へム鉄より鉄としての吸収率が高いことが知られています(図2)。しかし、一般に日本人が食事から摂取する鉄の85%以上が吸収率の低い非ヘム鉄なのが現状です。

鉄不足を効果的に予防するためには、吸収性の高いヘム鉄が豊富な食品を含むバランスのよい食事を摂ることをおすすめします。

100gあたり/参考:食品成分表 女子栄養大学出版部

100gあたり/参考:食品成分表 女子栄養大学出版部

J.D.Cook et al.:Blackwell Scientific Publication,London (1979)

J.D.Cook et al.:Blackwell Scientific Publication,London (1979)

2:ヘム鉄と非ヘム鉄の各種文献報告

ヘム鉄の体内吸収に関する研究報告がいくつかあります。いずれにおいてもヘム鉄の方が非ヘム鉄に比べて吸収性に優れ、非ヘム鉄より吸収率が5~6倍高いとの報告となっております。

1) E.B.Rasmussen et al.:The Journal of Clinical Investigation, 53(1), 247-255 (1974)

1) E.B.Rasmussen et al.:The Journal of Clinical Investigation, 53(1), 247-255 (1974)2) L.Hallberg et al, Scandinavian Journal of Gastroenterology, 14(7), 769-779 (1979)

3) 内田立身:鉄欠乏症貧血 -鉄の生理と病態- 新興医学出版社 (1984)

4) J.D.Cook et al.:Blackwell Scientific Publication,London (1979)

3:ヘム鉄と非ヘム鉄の各種文献報告

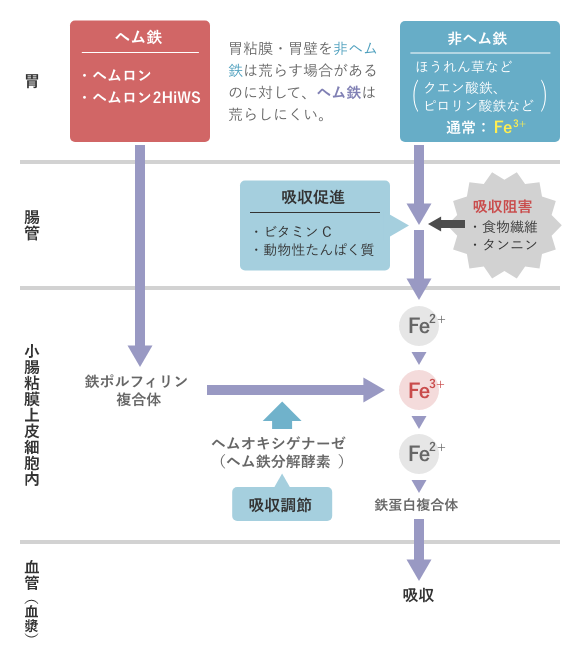

非ヘム鉄は腸管から吸収される際に食物繊維やタンニンなどからの吸収阻害を受けることや、むき出しのまま吸収された鉄が胃壁や腸管を荒らすことがありますが、それに対してヘム鉄は鉄イオンがポルフィリン環に囲まれているため、胃壁や腸管を荒らしにくく、食物繊維やタンニンなどからの吸収阻害も受けにくいので非ヘム鉄より吸収されやすい物質です。さらにヘムオキシゲナーゼで吸収量が調節されますので、鉄の過剰摂取にもなりにくいという特徴があります。ヘム鉄は身体に優しい鉄素材です。

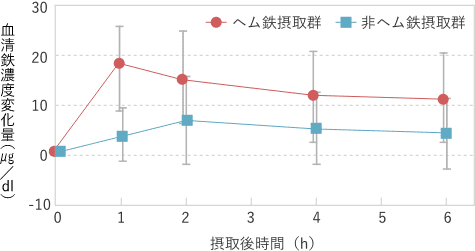

4:ヘム鉄と非ヘム鉄の体内吸収比較

本試験(2008年)では、鉄不足の被験者(ヒト)においてヘム鉄と非ヘム鉄との吸収性の比較試験をクロスオーバーブラインド法で行いました。

ILS研究 2008

ILS研究 2008

血清中の鉄濃度変化量では、摂取1時間後で「ヘム鉄摂取群」が非ヘム鉄摂取群に対して約5倍の血清鉄濃度の差を示し、その後も高値を維持しました。ヘム鉄を経口摂取することにより、非ヘム鉄より鉄を吸収できることが示唆されました。

鉄不足の現状

鉄はビタミンA、ヨウ素と並ぶ世界の三大欠乏微量栄養素の一つとして問題視されており、日本も例外でなく、不足しているミネラルの一つです。

特に、月経血損失による女性の鉄不足、鉄の要求量が増加する妊婦・授乳婦では深刻です。

また、隠れ貧血と言われるフェリチン(貯蔵鉄)不足が近年注目されています。

参考

-

木村修一: 第15回国際栄養士会議 食品への栄養強化 微量栄養素欠乏と食品栄養強化 2008 - 独立行政法人 国立健康・栄養研究所「健康食品」の安全性・有効性情報「鉄」

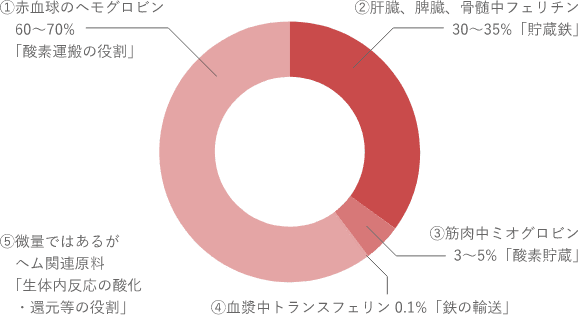

鉄の体内での機能

鉄が不足気味になるのは、鉄を高濃度に含む食品が限られていることや食品から摂取した鉄の小腸での吸収性が極めて僅かで大部分が便中にそのまま排出されてしまうこと、食生活の変化などが要因と考えられます。

編集 長坂祐二、中村和行ら:標準栄養学講座 生化学 金原出版 P151−152(2002)

編集 長坂祐二、中村和行ら:標準栄養学講座 生化学 金原出版 P151−152(2002)

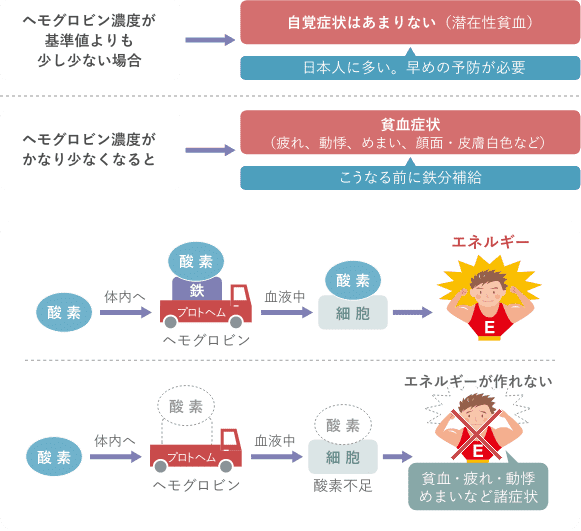

鉄と酸素

鉄は一般的に「酸素」と結びつきやすい物質です。そのため、体内での鉄の主な役割は酸素を身体のすみずみまで運ぶことです。これを機能鉄といいます。私達の身体は約60兆個の細胞からなり、その全てに鉄が酸素を供給することにより細胞の中でエネルギーが産生され、私達が元気に過ごす手助けをしてくれます。

ヘモグロビン値と血清フェリチン値

病院での血液検査や人間ドックなどで測定する貧血には「ヘモグロビン値」が指標として使用されます。しかし体はヘモグロビン数を平衡に保とうとするため、鉄不足の初期段階ではヘモグロビン値は維持される傾向にあります。このヘモグロビンの値が変化する前に、まず「血清フェリチン値」が下がります。フェリチンの役割は鉄の貯蔵であり(貯蔵鉄)、肝臓や脾臓に蓄えられたフェリチンが取り崩され鉄不足や貧血にならないようにしています。「血清フェリチン値」は通常の検査では測定されませんので、貯蔵鉄の不足は見落とされがちです。貯蔵鉄は予備としてあるものなので、多少減っても身体には貧血の症状として現れてきません。しかし、最近では、フェリチン「貯蔵鉄」が減ったことによる精神面への影響、不定愁訴やうつ傾向などの報告があります。

参考:カラー図鑑 人体の正常構造と機能Ⅶ 血液・免疫・内分泌

参考:カラー図鑑 人体の正常構造と機能Ⅶ 血液・免疫・内分泌

貯蔵鉄のストックがなくなった後に、ヘモグロビンが減少し始め、さらに赤血球が減少し貧血特有の症状が出てきます。その症状として、体内の酸欠状態に伴う、めまいや息切れ、動悸に加えて、筋力の低下による疲れや倦怠感、脱力感など様々な症状が現れます。

このような症状になる前に、鉄分は、積極的に継続して摂っていただきたい栄養素のひとつです。

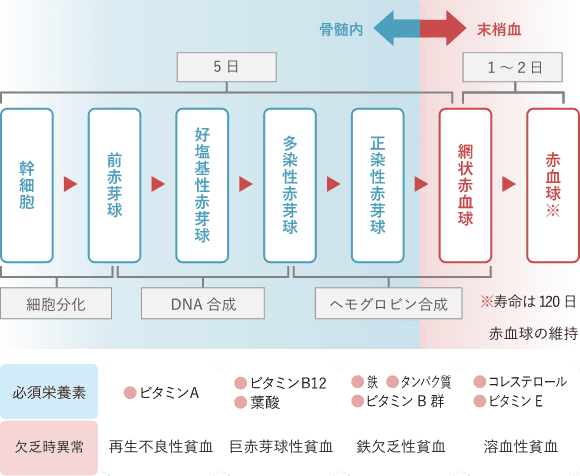

継続して摂取する必要性

骨髄内にて約5日間で網状赤血球が作られ、末梢血にて1~2日で赤血球となります。その赤血球は正常な場合は寿命が約120日であり、その後に主に脾臓で破壊されます。老化赤血球はマクロファージに貧食されることで処理されます。グロビン蛋白はアミノ酸に分解され、蛋白合成に利用されます。ヘムからは鉄が切り離され、その鉄はヘモグロビンの合成に再利用されます。

鉄の吸収・排泄はともに1日1mg程度とわずかですが、鉄が多く含まれている食品が少なく必要量が摂取しづらいことや、月経・妊婦・授乳・スポーツなどで体内から多くの鉄を失うことがあるため、需要と供給のバランスが崩れることにより、鉄不足が生じます。そのため、一度減ってしまった体内の鉄は、単発や短期間で一時的に補充しただけでは増えず、継続的に摂取しなければ安定しません。また、鉄のみを摂取すればよいというわけではなく、赤血球を作るためにはビタミンA、ビタミンB12、葉酸、タンパク質、銅、ビタミンEなども必要となります。更に、銅はヘモグロビンをつくるため鉄を必要な場所に運ぶ役割をしており、亜鉛はその銅の代謝に影響を及ぼします。そのため、鉄以外の栄養素も大切です。

食品での鉄分補給は、鉄の摂取を持続することがとても重要ですので、胃壁への影響が少なく、継続的な摂取に適した「ヘム鉄」による補給をおすすめします。

参考:カラー図鑑 人体の正常構造と機能Ⅶ 血液・免疫・内分泌 日本医事新報社

参考:カラー図鑑 人体の正常構造と機能Ⅶ 血液・免疫・内分泌 日本医事新報社溝口徹:貧血に対する栄養ぷアプローチ 治療 Vol85,No11(2003)